- Сообщения

- 306

- Реакции

- 5 879

М И Н И С Т Е Р С Т В ОㅤㅤЗ Д Р А В О О Х Р А Н Е Н И Я

С И Н Е ЙㅤㅤФ Е Д Е Р А Ц И И

УЧЕБНО - МЕТОДИЧЕСКОЕㅤㅤПОСОБИЕㅤㅤПОㅤㅤВЫПОЛНЕНИЮㅤㅤРАБОТЫㅤㅤПОㅤㅤПРОФЕССИИ.

ТЕОРИЯㅤㅤИㅤㅤПРАКТИКАㅤㅤПОㅤㅤСПЕЦИАЛЬНОСТИ.ㅤㅤСБОРНИКㅤㅤТЕОРЕТИЧЕСКОГОㅤㅤМАТЕРИАЛА

ПРОФИЛЬ 5. ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМОТОЛОГИЯ.

ПОДПРОФИЛЬ 5.3. ПАТОЛОГИЯ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ.

5.3.3 ПРЕДОПЕРАЦИОННОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ

ㅤㅤ Необходимость оперативного вправления врожденного вывиха бедра у 12—18% детей из-за анатомических причин выдвигает эту про блему в разряд актуальных в детской ортопедии. Сюда же следует отнести и тех детей, у которых после бескровного вправления ос тались дефекты недоразвития элементов, образующих сустав, час тота которых приближается к 40% от числа всех вправленных вывихов головки бедра. Эти больные нуждаются в дополнительных оперативных вмешательствах на костях бедра и таза.

ㅤㅤ Для отработки показаний к тому или иному виду вмешательства на тазобедренном суставе, кроме клинических данных, которые ранее уже приводились, большое значение имеют рентгенологиче ские и особенно артрографические исследования у детей ясельного возраста с врожденным вывихом бедра, а также у детей до 12 лет с децентрациями и подвывихами головки бедра. В более старшем возрасте, когда сустав уже полностью сформирован, артрографическое исследование имеет познавательное значение и для определения вида вмешательства достаточно бывает обычных рентгенограмм.

ㅤㅤ Артрография. Большое значение при решении вопроса о пока заниях к открытой репозиции головки бедра у детей ясельного возраста имеют данные, полученные при контрастировании сустав ной полости. Немаловажное значение они имеют также при выборе показаний к методу вмешательства при подвывихах бедра, когда на обычной рентгенограмме не определяется изменений в суставе. Многие авторы считают, что без артрографии в отдельных случаях также немыслимо лечить заболевания тазобедренных суставов, как заболевания желудка без рентгеноскопии, или это лечение равно сильно блужданию в темноте.

ㅤㅤ Для выяснения характера вмешательства при подвывихах бедра и решении вопроса о показаниях к операции у детей ясельного возраста целесообразна артрография. Наиболее известны три доступа для пункции тазобедренного сустава — передний, наружный и медиальный. При различных формах дисплазии широкое применение нашла передняя пункция сустава. Прокол осуществляют на 1 см выше лобковой кости и на такое же расстояние кнаружи от места прохождения бедренной артерии. Иглу вводят строго перпендику лярно с последующим некоторым наклоном книзу и кнутри. После ощущения прокола капсулы в полость вводят от 3 до 5 мл физио логического раствора. При наличии иглы в полости сустава из нее вытекает жидкость в виде фонтанчика. Иногда из иглы вытекает суставная жидкость. В этих случаях тест с изотоническим раствором хлорида натрия не производят. В полость сустава в зависимости от возраста ребенка вводят от 1 до 3 мл трийодсодержащего контраст ного вещества (урографин, верографин и др.), смешанного наполо-

вину с дистиллированной водой и таким же количеством воздуха или без него. Перед выполнением снимка делают несколько пас сивных движений, способствующих равномерному обволакиванию суставных элементов.

ㅤㅤ В норме контрастное вещество обрисовывает тонкой полукруглой полоской сферические поверхности головки и впадины (рис. 5.3.3.1, а). На уровне Y-образного хряща контрастируется в виде шипа розы лимб, направленный кнаружи и несколько книзу, полностью пере крывают головку бедра.

ㅤㅤ Артрограмма при децентрациях сустава без смещения головки из впадины мало чем отличается от нормы (рис. 5.3.3.1, б). Скошенность костной части крыши впадины дополняется хорошо развитой хря щевой ее частью, которая составляет не менее 7з. Латеральный край крыши, обычно изображенный затемненным контрастным ве ществом в виде шипа розы, находится на уровне линии, соединяющей Y-образные хрящи. Размеры карманов и расположение дефектов наполнения контрастным веществом такие же, как в норме, за исключением нижней части головки, которая несколько расширена за счет децентрации головки в вертлужной впадине из-за вальгуса и антеверсии. То же самое наблюдается при замедленной оссификации латерального края впадины вследствие неравномерной на грузки контактирующих поверхностей сустава. В этих случаях, как правило, операции производят только на проксимальном отделе бедра, чтобы создать благоприятные условия для оссификации передневерхнего края впадины.

ㅤㅤ При подвывихе хрящевая часть свода сдвинута вверх и не покрывает полностью головку бедра (рис. 5.3.3.1, в). «Шип розы» располагается значительно выше линии, проходящей через Y-об разные хрящи, либо отсутствует ввиду того, что головка раздав ливает лимб. Сместившаяся вверх головка бедра освобождает ниж ний отдел впадины, и карман головки расширяется, принимая треугольную форму, через которую в виде мостика-перетяжки иногда проявляется полоса пониженного контраста—связки головки бедренной кости. Дефект наполнения дна впадины, повышенная рельефность или ячеистость расположения контрастного вещества указывают на наличие мягкотканных образований. Поперечная связка в виде дефекта наполнения в нижнем отделе сустава расположена выше линии Шентона. У подростков нижний отдел впадины, как правило, заполнен мягкими тканями, и контрастное вещество туда не попадает.

ㅤㅤ Особенно ценна артрография при диагностике дистрофии головки бедра, так как она позволяет выявить ее действительную форму, а также при оценке патологических изменений тазобедренного сустава у детей до 10 лет. Ввиду того что край вертлужной впадины око стеневает медленнее, обычная рентгенограмма может иногда дез ориентировать в оценке его состояния: в таких случаях увеличи вается ацетабулярный индекс и уменьшается угол Виберга. Артрограмма позволяет установить истинную линию свода, в том числе и неокостеневшего. С помощью артрографии определяют положение лимба, уровень прикрепления суставной капсулы, состояние вертлужной впадины.

Рис. 5.3.3.1. Артрограммы тазобедренного сустава.

а — в норме; 6 — при децентрации; в — при подвывихе; г — при вывихе бедра.

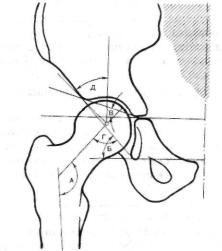

ㅤㅤ Рис. 5.3.3.2. Расположение угловых величин, характеризующих стабильность сустава в вертикальной плоскости по рентгенограмме в задней проекции (схема). Объяснение в тексте.

такие сложные вопросы, как выбор метода лечения, опре деление прогноза и др. При вывихе бедра видна зона пе решейка между головкой бед ренной кости и впадиной (рис. 5.3.3.2, г). Четкий довольно узкий перешеек капсулы, нередко заполненный связкой, являет ся неоспоримым признаком невправимости головки бедра во впадину. Головка, как пра вило, четко обрисована, видны истинные костно-хрящевые ее размеры. Иногда перешеек полностью облитерирован, по этому контраст из одной ка меры (впадины) не проходит в другую (к головке). Все это является прямым показанием к открытой репозиции.

ㅤㅤ При наличии довольно ши рокого перешейка и большого объема полости впадины есть основания для успешного закрытого вправления. Рентгенологические параметры тазобедренного сустава. Немало важное значение для определения того или иного вида вмешательства при подвывихах и вывихах бедра имеют рентгенологические парамет ры и индексы, характеризующие стабильность тазобедренного сустава, которые определяются по рентгенограммам, производимым в переднезадней и аксиальной проекциях при среднем положении конечности. При децентрациях и подвывихах необходимо сделать снимок в переднезадней проекции при отведении и внутренней ротации конечности на величину необходимой варизации и деторсии.

ㅤㅤ По рентгенограммам и артрограммам оценивают состояние сустава и угловых величин, характеризующих строение проксимального отдела бедра и вертлужной впадины (рис. 5.3.3.2): величину ШДУ — А; величину вертикального наклона впадины — Б; величину наклона крыши впадины — В; величину угла Виберга — Д, образованного перпендикулярной линией, проведенной от центра головки, и ли нией, соединяющей его с латеральным краем впадины.

ㅤㅤ Коэффициент костного покрытия головки бедра впадины опре деляется отношением диаметра головки бедра к протяженности кры ши. Величина этого коэффициента отражает соотношение темпов роста головки и крыши вертлужной впадины.

ㅤㅤ Степень покрытия определяют с помощью линии Омбреданна— Перкинса. В норме головка не должна пересекаться с этой линией, и степень покрытия в этих случаях равна 1. По степени отсечения этой линией головки бедра определяют ее покрытие впадиной.

Рис. 5.3.3.2. Расположение угловых величин, характеризующих стабильность сустава

в вертикальной плоскости по рентгенограмме в задней проекции (схема).

Объяснение в тексте.

Последнее редактирование: